ウィーゴの灯火類をワンタッチLED2で光らせよう

桜ウィーゴと雪ウィーゴのコンセプトを踏襲し、リニューアルしたワンタッチLEDシリーズ2を使って、ヘッドライトとブレーキ・ウインカーが点灯するウィーゴを制作します。

ウィーゴ本体は、車っぽいイメージを追加してラリーマシン風に仕上げます。

背中にUSBケーブルの差し込み口加工

フレーム側の加工

ワンタッチLEDシリーズ2の特徴の一つ、USB端子から給電できます。

電源にモバイルバッテリーやUSB給電用のコンセントアダプターを使えるので、展示会などで電池切れを気にせずに長時間発光させることが可能になりました。また、ボタン電池とは比較にならない光量を持ち(特に後に発売される砲丸型転倒時)、点灯プログラムを動かすことが可能です。

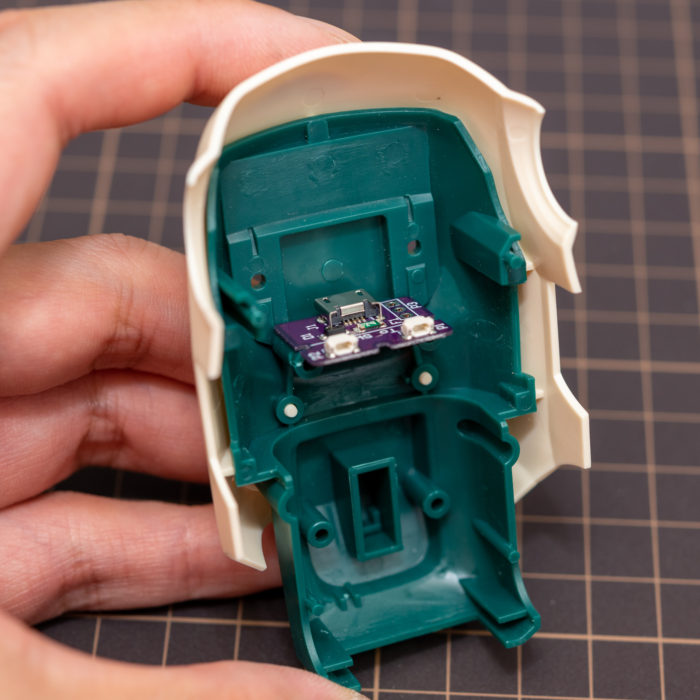

ウィーゴの内部にUSB電源供給ボードを内蔵し、コネクタ部分を露出させてUSBケーブルを繋げられるように加工する手順を紹介します。

お尻のハッチに部分するか、背中のパネル部分にするかで悩みましたが、今回は背中側に配置しました。

背中のフレーム部分にドリルとナイフを使って大まかに穴を開けて、基板を差し込む穴開け加工を施します。フレーム部分は最終的に隠れるので、加工は大まかで構いません。

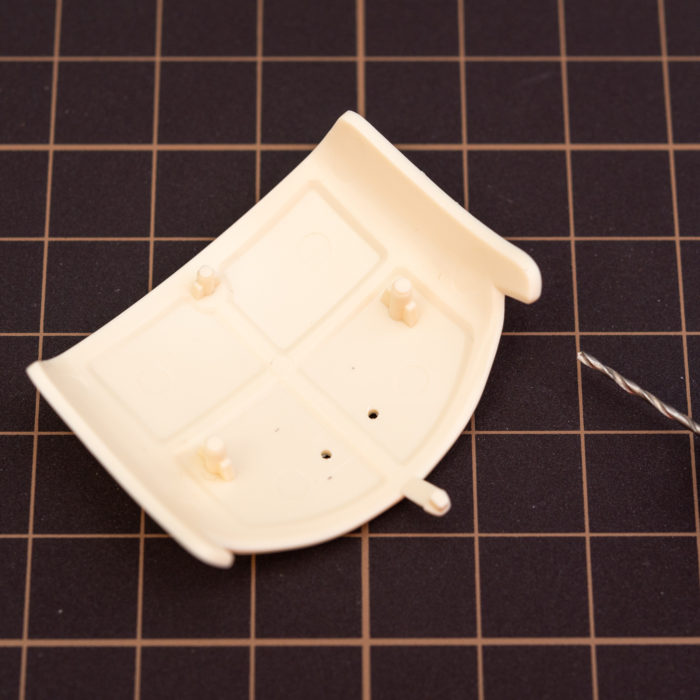

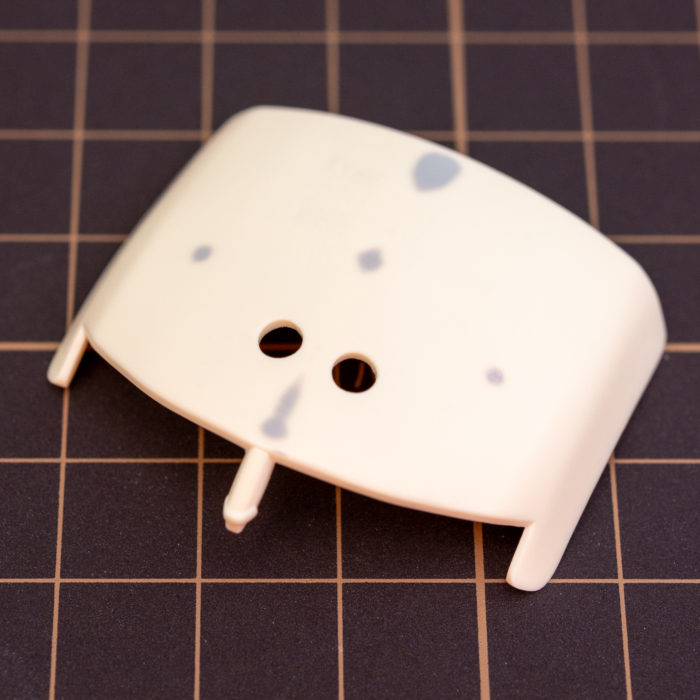

バックパネルの加工

続けて、フレームの上に被せるバックパネル部分の工作に入ります。

USBプラグを差し込むための穴を開けたいのですが、この部分は見栄えに左右するので、丁寧に工作します。

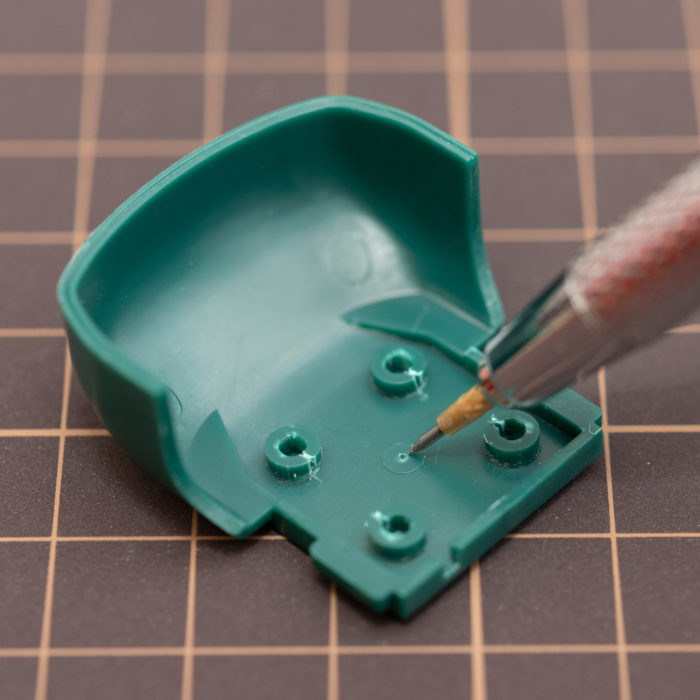

そこで役に立つのがマスメツールです。

バックパネルにマスメツールを貼り、穴を開けたい部分にサインペンなどで目印を書き込みます。マスメツールのマスの数を数えるだけで簡単に左右対称の位置に目印が入れられます。

加工が複数パーツに及ぶ場合は、パーツごとの加工位置をしっかり合わせる必要があります。 マスメツールを貼ったままの状態で仮組してみて、穴を開ける位置がずれていないかチェックします。

位置決め作業が済んだら、ケガキ針で穴開け加工用の下穴を打ちます。

マスメツールを剥がして、下穴の位置にドリルで穴開け。ドリルの刃を大きなものに交換して、少しずつ穴を拡張します。

USBプラグの大きさまで穴を拡張し終わったら…(次の画像に続く)

ナイフを使って二つの穴を連結し、紙やすりで整えます。

仮組してフィッティングを確かめます。フレームとバックパネルとUSB給電基板のコネクターの高さがピタッとあいました。

マスメツールを使うと、精度が求められる作業を、ストレスなくスムーズに進められます。

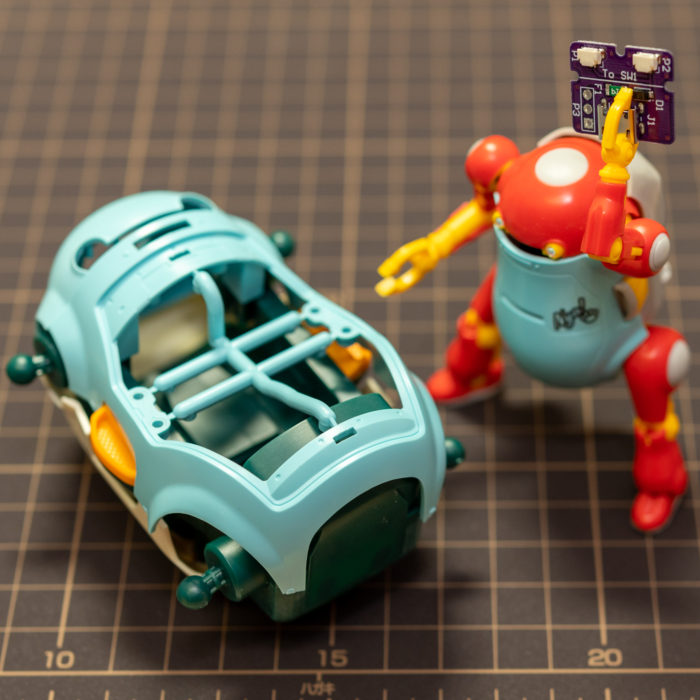

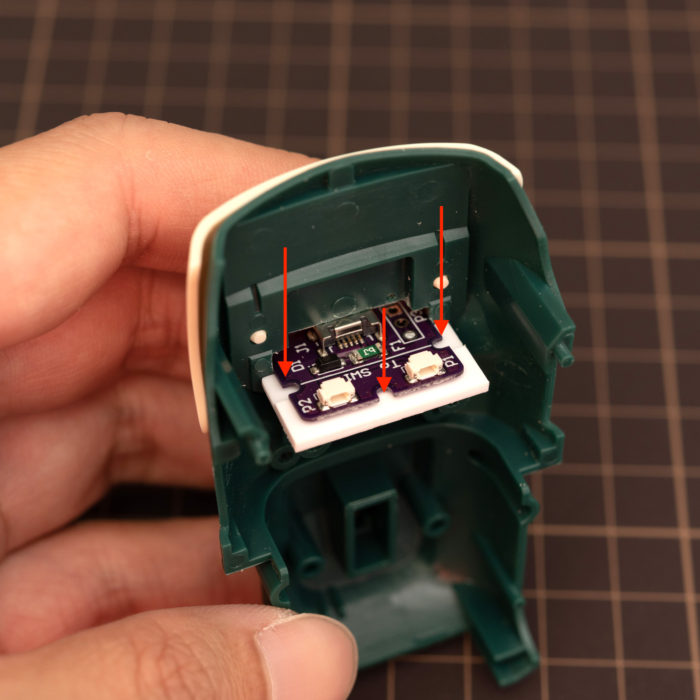

USB電源供給ボードの取り付け

ワンタッチLEDシリーズ2は基板の固定がしっかりできるように、切り欠きを設けています。

下の画像の様にプラ板を接着して台座を作り、切り欠き位置でビス止めしてフレームに固定します。

展示会場での設営時に、USBプラグの抜き差しをしていたらコネクタがずれてしまった!というような事故が発生しないように、基板をネジ止めできるように作りました。

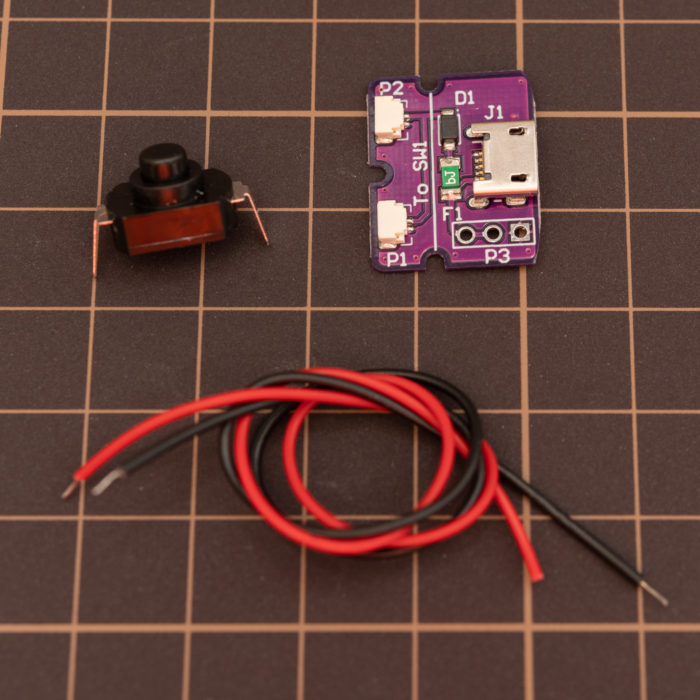

USB電源供給ボードにスイッチを増設する(要はんだ付け)

ここからは上級者向けのtipsです。

ワンタッチLEDシリーズは、はんだごてなどの道具がなくても、コネクタを繋ぐだけで電飾ができるというコンセプトのアイテムです。

しかし、電子工作の道具は一通り揃っているよ。という方もいらっしゃると思います。そういった方に、ワンタッチLED2をよりうまく使いこなす方法を紹介します。

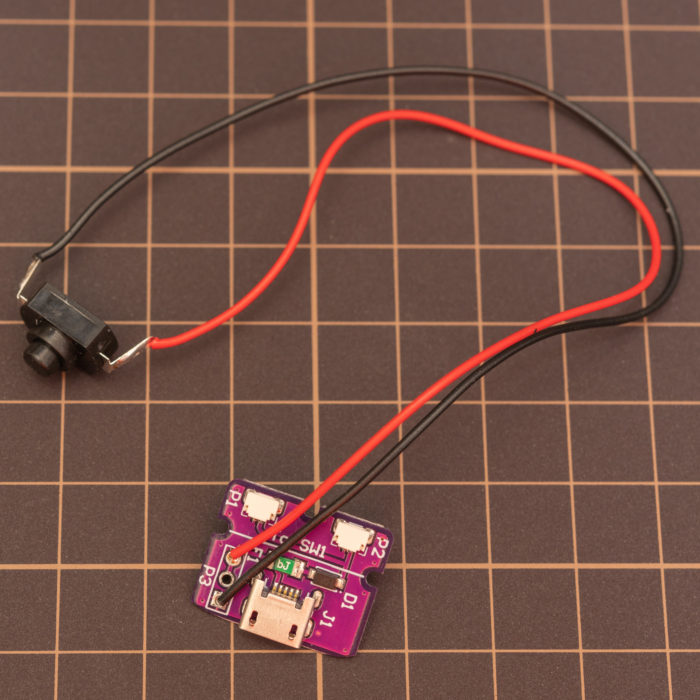

用意するのは、(自力で電飾工作したこのある方には)おなじみのプッシュ式のスイッチと、リード線です。

USB電源供給ボードには、上級者向けに拡張用のスルーホールが用意されています。お好みのスイッチとスルーホールをリード線で結線すれば、簡単にスイッチを増設できます。

なお、スルーホールを利用した工作は自己責任でお願いいたします。

スイッチの取り付け加工

順番が逆になりましたが、USB電源供給ボードに拡張したプッシュスイッチを、ウィーゴに取り付ける工作を紹介します。

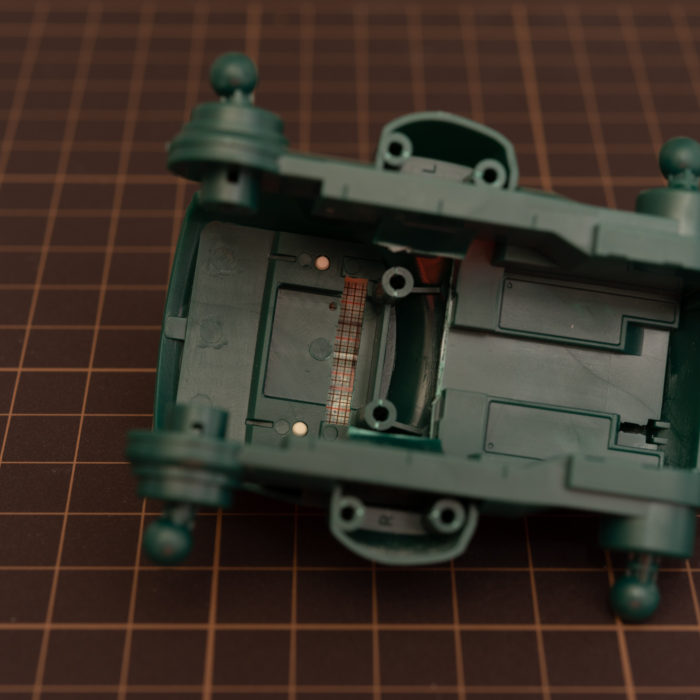

スイッチの設置場所は、邪魔にならず、かつ押しやすい場所がいいな。ということで、座席の底の部分に取り付けます。

都合よく、パーツ内側に押し出しピンの跡があったので、その中心をケガキ針でひと突きして、下穴をあけます。

下穴にそって穴を拡げ、ちょうどよいサイズの穴を開けたらプッシュスイッチをはめ込みます。

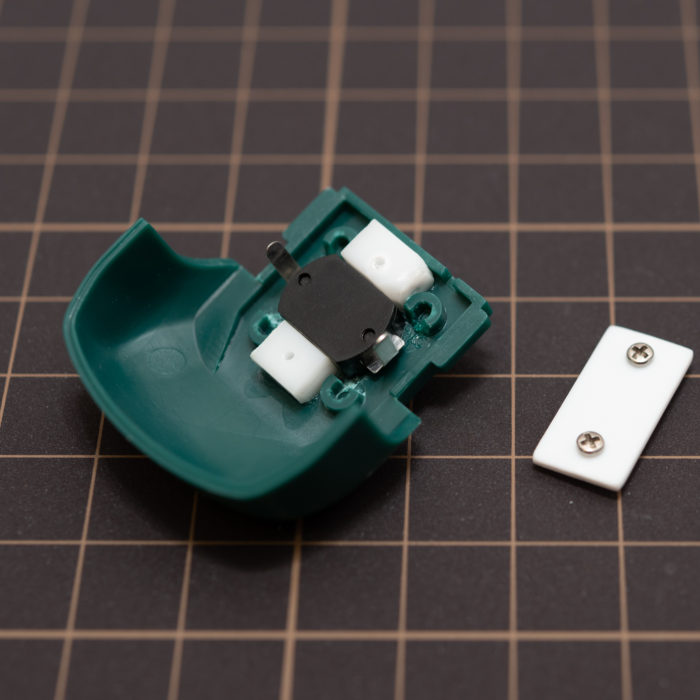

内側は下の画像のようになっています。5mmのプラ角棒を接着し、プラ板でプッシュスイッチを挟んでビスで固定する構造です。

プッシュスイッチとUSB電源供給ボードははんだで結線するので、塗装時には邪魔にならないように分解した状態で塗装し、塗装後に再度組み立てられるように加工します。

電飾工作 前編はここまでです。次回は後編です。

使用キット

メカトロウィーゴ

・20 メカトロウィーゴ No.01 “うすみどり”

キット協力:ハセガワ